Musliminnen-Buch: Kopftuch nur Nebensache

Sie sind alle Akademikerinnen, viele sind in sozialen Berufen tätig, etwa als Psychologinnen, Soziologinnen oder Pädagoginnen. Manche engagieren sich neben dem Job ehrenamtlich, einige der Frauen sind berufstätige Mütter. Mit Kopftuch und ohne. Sie leben in Städten wie Wien, Graz, Berlin und haben Wurzeln in Europa, Nordafrika und im Nahen Osten. Es sind sehr unterschiedliche Frauen, die in dem Buch „Mehr Kopf als Tuch“ Texte verfasst haben. Doch was alle elf Frauen gemeinsam haben, sind ihr Glaube und die Erfahrungen, die sie deswegen in ihrem Alltag machen.

„So eine Frau gehört in die Abendschule“

Die Klinische- und Gesundheitspsychologin Haliemah Mocevic beginnt ihren Textbeitrag mit einer Erzählung aus ihrem Arbeitsalltag. Sie sei an einem Projekt beteiligt gewesen, in dem Schüler, die schwierige Rahmenbedingungen haben, von Psychologiestudenten unterstützt werden. Als Psychologin sei es ihre Aufgabe gewesen, die Mentoren auszubilden und das Projekt wissenschaftlich zu evaluieren.

Die Psychologin beschreibt wie sie mitten in den Vorbereitungen für das vereinbarte Treffen zwischen Uni-Team und Lehrern steckt, als eine Lehrerin den Raum betritt. Diese erkennt in der Frau mit Kopftuch aber nicht die Expertin, sondern sagt ihr, sie müsse wohl Schülerin der Abendschule sein, sie sei im falschen Raum. „So eine Frau gehört in die Abendschule, wo sie ihren Schulabschluss nachholen kann, nicht aber an die Universität“, habe sich die Lehrerin wohl gedacht, beschreibt Mocevic ihre Erfahrung.

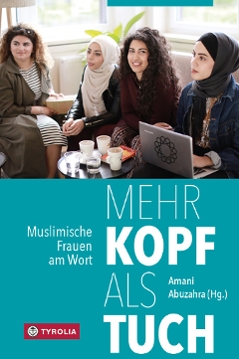

Tyrolia Verlag

Buchhinweis

Amani Abuzahra (Hg.): Mehr Kopf als Tuch. Muslimische Frauen am Wort. Tyrolia-Verlag, 144 Seiten, 14,95 Euro

„Unterdrückt und unmündig“

Obwohl muslimische Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen anzutreffen sind „werden sie in der Wahrnehmung am Rande der Gesellschaft verortet“, erklärt die Philosophin und Herausgeberin Amani Abuzahra in ihrem Vorwort. Sie kritisiert eine „monotone, sich ständig wiederholende Geschichte der unterdrückten, unmündigen, ungebildeten sowie abhängigen“, immer kopftuchtragenden Frau.

Es ist ein Befund, den viele Frauen in dem Buch teilen. Mit ihren Texten wollen sie zeigen, dass es kein Widerspruch ist, eine Muslimin und Europäerin zu sein, dass das Kopftuch für viele Musliminnen Teil der Glaubenspraxis aber kein großes Thema ist, dass auch Musliminnen mal mit dem Glauben hadern, dass sie Sorgen und Nöte, aber auch Erfolg haben wie andere Frauen auch.

Keine Anklage an Gesellschaft

Das Buch spart nicht mit Kritik, ist aber keine Anklage an die Gesellschaft, sondern der Versuch, um bessere Verständigung zu werben und Vorurteile abzubauen. Dafür bedienen sich die Frauen neben wiederholten Appellen an die Gesellschaft auch Witz, Sarkasmus und Zynismus.

Etwa die als Controllerin tätige Leyla Derman aus Wien, die in ihrem Beitrag „Eine Woche mit einer muslimischen Familie: außergewöhnlich ungewohnt“ von Montag bis Sonntag aus dem Leben einer berufstätigen Mutter zweier Söhne berichtet. Wenn Derman die Anstellkultur in einer türkischen Bäckerei mit der in österreichischen Bäckereien („chronisch kranke Vordränger“) vergleicht, dann provoziert sie.

Aha-Effekt

Spitze Gesellschaftskritik bringt sie auch an, wenn sie schreibt, dass sie sich anders als im „bürgerlichen“ achten Bezirk am Reumannplatz im zehnten Bezirk wohler fühlt. In dem mitunter als migrantisches Ghetto verschrienen Grätzel, „wo ein türkisches Lokal neben dem anderen steht“, würde ihr zumindest jemand helfen, „wenn mir hier was passiert“. Frauen mit Kopftuch klagen, dass sie in den vergangenen Jahren im öffentlichen Raum immer öfter von verbaler und physischer Gewalt betroffen sind.

Tyrolia Verlag

Elf Frauen kommen in dem Buch „Mehr Kopf als Tuch“ zu Wort

Mit ihren Ausführungen über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie können sich sicherlich auch zahlreiche nicht-muslimische-Frauen identifizieren: „Es gibt Wochen, da sehe ich die Kinder tagelang vor dem Schlafengehen nicht und küsse sie nur nachts schlafend in ihren Betten“, schreibt die Controllerin. Wer durch das Bild der muslimischen Hausfrau geprägt wurde, kann hier das ein oder andere Mal einen Aha-Effekt erleben.

Islamischem Feminismus auf der Spur

Nicht persönlich, sondern wissenschaftlich geht Unternehmenberaterin und Feministin Dudu Kücückgöl ihren Textbeitrag an. Er ist eine fundierte mit vielen Quellen bestückte Analyse über islamische Grundlagen zum Thema Geschlechterrollen.

Auch legt sie dar, was unter dem Schlagwort islamischer Feminismus eigentlich zu verstehen ist: „Weibliche Gelehrte überprüfen den Koran und andere islamische Quellen mit einem kritischen, weiblichen Blick.“ Sie setzen Überlieferungen in den gesellschaftlichen Kontext von Geschlechterverhältnissen und weisen auf neue Interpretationsmöglichkeiten hin. Viele Musliminnen fühlen sich von dem feministischen Diskurs nicht angesprochen, beziehungsweise explizit ausgeschlossen, da oftmals unterstellt wird, dass muslimische Frauen - vor allem mit Kopftuch - nicht selbstbestimmt sind.

Buch mit Schwächen

Mit „Mehr Kopf als Tuch“ ist es der Herausgeberin gelungen, ein Werk von Musliminnen und nicht einfach über Musliminnen auf den Markt zu bringen. Zwar ist unter den elf Frauen keine einzige Nicht-Akademikerin, aber das Buch zeigt dennoch eine große Vielfalt unter den muslimischen Frauen. Das Kopftuch steht nicht im Mittelpunkt, was erfrischend ist. Das Buch hat aber auch seine Schwächen.

Wie Herausgeberin Abuzahra in ihrer Einleitung schreibt, hatten die Frauen „freie Hand bezüglich der Wahl ihrer Themen sowie in der Gestaltung und der Länge ihrer Beiträge“. Die Entscheidung, Frauen darüber schreiben zu lassen, was sie wollen, hat den Vorteil, dass sie ihre Lebensrealitäten darlegen können. Doch das Buch wirkt dadurch wie ein Mischwerk an mehr oder weniger zusammenhangslosen Texten (Analysen, persönliche Erzählungen, Gedichte). Ein erkennbarer roter Faden fehlt.

Ein Kapitel, in dem die Vielfalt der muslimischen Frauen auch durch Zahlen und Daten erfahrbar wird, hätte die persönlichen Erzählungen in einen größeren Kontext eingebettet. Einigen Schreiberinnen gelingt darüber hinaus der Spannungsbogen nicht.

Zu viel und zu wenig

Es sind viele, vielleicht zu viele Frauen, die in dem Buch zu Wort kommen: Amani Abuzahra (Philosophin und Hochschulprofessorin), Leyla Derman (Controllerin), Kübra Gümüsay (Journalistin), Soufeina Hamed (Psychologin), Anja Hilscher (Pädagogin), Dudu Kücückgöl (Unternehmensberaterin), Haliemah Mocevic (Klinische- und Gesundheitspsychologin), Kevser Muratovic (Pädadogin und Islamwissenschaftlerin), Maisa Pargan (Dolmetscherin), Nadia Shehadeh (Soziologin und Bloggerin), Betül Ulusoy (Juristin und Moscheeführerin).

Bei so manchem Text hätte man sich denn noch mehr gewünscht: Warum etwa haderte die Frau in Kübra Gümüsays berührenden Text so mit dem Glauben? Auch über die deutsche Bloggerin Nadia Shehadeh will man nach der launigen Reportage aus Amman mehr wissen. Geschichten wie ihre machen Lust auf mehr. Vielleicht in einem nächsten Buch.

Clara Akinyosoye, religion.ORF.at