Die Macht des Leidens in der Kunst

In sechs Teile gegliedert, „Vertreibung aus dem Paradies“, „Martyrium“, „Zweifel“, „Trauer“, „Reue“ und schließlich „Trost und Hoffnung“, führt die Ausstellung durch die Gewölbe des Stifts. Die Exponate stammen aus sieben Jahrhunderten, vom frühen 15. Jahrhundert bis zu Arbeiten, die eigens für die Ausstellung geschaffen wurden. „Was leid tut“ stellt Alte Meister und junge Kunstschaffende einander gegenüber.

Am Beginn steht neben dem Anfang allen Übels, der Vertreibung aus dem Paradies, der biblische Superheld des Leids: Hiob. Kaltnadelradierungen von Hans Fronius (1903–1988) ziehen die Besucherinnen und Besucher hinein in eine expressive Welt des Schmerzes. Gleich steht man mit beiden Beinen in der Theodizee, der Frage: Warum lässt Gott so viel Leid überhaupt zu?

Stift Klosterneuburg

Meister von Aranyosmarot: „Martyrium des Apostels Petrus“, um 1450–1460

In die Jahresausstellung des Stiftes wurde heuer zum ersten Mal der St. Leopold Friedenspreis integriert - man würde es nicht merken, denn die aus über 200 Einsendungen ausgewählten 27 Werke, die sich um insgesamt drei Preise bewerben, fügen sich nahtlos in die Schau ein. Neben Leihgaben etwa des Belvedere und des Dommuseums Wien stellt das Stift auch wieder Schätze aus dem eigenen Fundus aus.

Auseinanderbrechen von Körper und Geist

Eine der Künstlerinnen, die ins Rennen um den Preis gingen, ist die Niederländerin Jenny Ymker, deren handbestickte Gobelinarbeit „Meine Füße können nicht“ sich mit dem Auseinanderbrechen von Körper und Geist durch die Alzheimer-Krankheit beschäftigt.

ORF.at/Johanna Grillmayer

Jenny Ymker: „Mijn voeten kunnen niet“ (2018)

Die Urform des christlichen Leidens schlechthin, das Martyrium, ist sowohl durch alte Meisterwerke als auch Kunst der Moderne vertreten: In der Ausstellung hängen das „Martyrium des Apostels Petrus“ von 1450–1460 und „Toter Sebastian“ von Georg Pevetz (1893–1971) von 1927 gegenüber.

Auch zum Thema „Reue“ findet die Schau Beispiele unter den Heiligen: Der Apostel Petrus bereut auf dem Barockgemälde eines unbekannten Meisters aus dem 18. Jahrhundert seine Haltung gegenüber Jesus ebenso wie der holzgeschnitzte, sehr ausdrucksstarke Judas (um 1500) seinen Verrat. Denn auch so könne der Titel der Ausstellung verstanden werden, sagte Kurator Wolfgang Christian Huber im Rahmen einer Presseführung: „Was mir leid tut“ - und so beschäftigt sich die Ausstellung auch mit dem Themenkreis Reue und (Bitten um) Vergebung.

Martyrium Krebsbehandlung

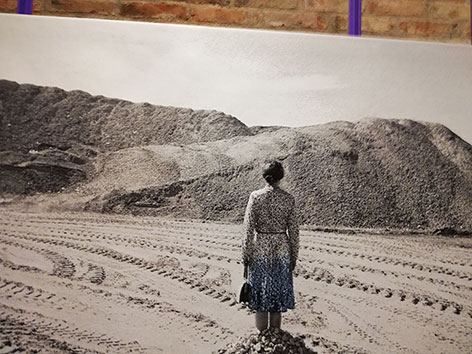

Drastisch zeigt ein Objekt von Simon Schober mit dem Titel „Verstummt“ das Leiden durch Krankheit: Aus einer Büste, wie sie für Krebspatientinnen und -patienten zum Zweck der gezielten Strahlentherapie angefertigt werden, schuf der Träger des St.-Leopold-Friedenspreises des Jahres 2018 ein Objekt, das Leid und Schmerz der Krankheit wie auch die Belastungen durch die Therapie dagegen schauerlich vermittelt.

ORF.at/Johanna Grillmayer

Simon Schober: „Verstummt“ (2020)

Ein kräftiges Lila für das Stift

Mit „Was leid tut“ geht das Stift übrigens neue Wege in Sachen Präsentation und Ausstellungstechnik: Damit die Kunstwerke vor den roh belassenen, imposanten Ziegelmauern des Gewölbes zur Wirkung kommen, hat man bei der Hängung auf starke Farbakzente gesetzt.

Ausstellungshinweis

„Was leid tut“, 1. Juli bis 15. November 2021, täglich 9.00 bis 18.00 Uhr, Sala-terrena-Galerie im Stift Klosterneuburg. Führungen samstags und sonntags um 12.00 und 15.00 Uhr.

Die Leitfarbe, ein kräftiges Lila, ist auf den ersten Blick eine gewagte Wahl. Doch, wie Kurator Huber zu religion.ORF.at sagte, es korrespondiere erstaunlich gut auch mit leuchtenden Farben. Gitterstrukturen und unterschiedliche Lösungen mit Stangen sorgen für eine gelungene Aufhängung der Werke, wobei die Idee hinter den Gittern eine gewisse Durchlässigkeit für den Blick durch die weiten Räume ist. Die Strukturen sollen auch für folgende Ausstellungen beibehalten werden.

Stift Klosterneuburg

Gegenüberstellung alter und zeitgenössischer Kunst, hier zum Thema Pieta

Eine direkte Gegenüberstellung alter und neuer Kunst anhand des Themas Pieta (Darstellungen der trauernden Maria mit dem toten Jesus auf dem Schoß) erlaubt eine Vertiefung in Absicht und Wirkungsweise dieses starken Motivs des absoluten Schmerzes: den einer Mutter über den Tod ihres Kindes.

Kein Trost möglich

Nicht weit entfernt liegt Gea van Eycks aus Filz gearbeitete aktuelle Form einer Pieta - aber hier ist auch die Mutter gestorben. Nackt liegen Mutter und Kleinkind, „Angespült“ ist der Titel, auf dem Boden. Die Haltung des Kindes erinnert eindeutig an die Bilder des 2015 ertrunkenen syrischen Flüchtlingsbuben Alan Kurdi. Zwischen Mutter und Kind gibt es keinen Körperkontakt, es ist kein Trost mehr möglich. Die Krone, die die Mutter trägt, stellt die Verbindung zur klassischen Pieta dar.

Stift Klosterneuburg

Gea von Eyck: „Angespült“ (2017), Jahresausstellung „Was leid tut“ in Stift Klosterneuburg

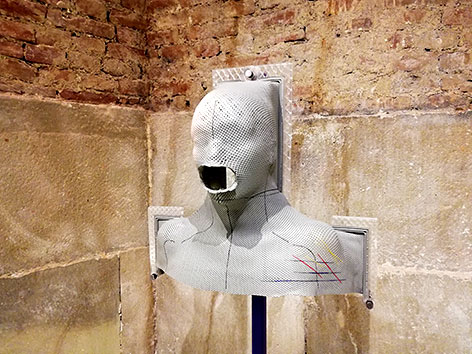

Glauben erzeugen mit dem „God Helmet“

Versöhnlicher wird es dann gegen Ende der Schau, wenn etwa die Wiener Künstlerin Julia Faber über „Preisinger’s beliefs“ („Preisinger’s Glauben“) reflektiert: Der US-Neurowissenschaftler Michael Preisinger hatte in den 1980er Jahren mittels eines Helms, des „God Helmet“, der im Kopf der Probandinnen und Probanden ein Magnetfeld erzeugte, versucht, spirituelle und religiöse Erlebnisse zu erzeugen und damit letztlich die Nichtexistenz Gottes zu „beweisen“.

ORF.at/Johanna Grillmayer

Julia Faber: „Preisinger’s beliefs“ (2016)

Die witzige Arbeit vereint einen „Schutzengel“ in Form einer Grafik im Stil des 19. Jahrhunderts und einer fotorealistischen Darstellung eines „Probanden“ mit „Gott-Helm“, aus dem comichafte Blitze zucken. Zu Einstimmung auf die Schau kann man sich auf der Website des Stifts eine Kurzfilmserie zur Ausstellung ansehen. Hier erscheinen nach und nach Videos, in denen jeweils eine Künstlerin oder ein Künstler vorgestellt wird. Für die Ausstellung selbst empfiehlt sich eine Führung, denn es wäre schade, die vielen Geschichten und oft leidvollen Schicksale zu verpassen, die hinter den Werken stehen.

Johanna Grillmayer, religion.ORF.at